解码八闽姚氏千年迁徙史

解码八闽姚氏千年迁徙史

在中华文明的浩瀚长河中,姓氏不仅是区分个体的符号,更是承载着家族记忆、血脉传承和文化认同的无形纽带。每一个姓氏背后,都可能隐藏着一部波澜壮阔的迁徙史诗和一部英才辈出的家族传奇。今天,让我们一同走近一个古老而荣耀的姓氏——姚,探寻其悠远厚重的根源,特别是聚焦于它如何在八闽大地上生根发芽,繁衍出枝繁叶茂的宗族。

源起上古,德被天下:姚氏鼻祖虞舜

谈及姚姓,我们不得不追溯到遥远的上古时代,那位被后世尊为“圣祖”的舜帝。根据史料记载,舜帝诞生于唐尧甲申四十一年的姚墟(今河南濮阳一带),因生于姚墟而肇姓姚,从此,姚姓开启了它绵延数千年的历史,舜帝便是姚氏无可争议的鼻祖。

传说舜帝“目有重瞳”,天赋异禀,取名重华,号有虞氏,史称虞舜。他是人文始祖黄帝的九世孙。舜的早年生活颇为坎坷,父亲瞽叟愚顽,母亲握登早逝,继母嚣张,异母弟象骄傲,他们都曾意图加害于舜。然而,舜却始终对父亲、继母孝顺恭谨,对弟弟友爱宽容,“日以笃谨,匪有懈怠”。这份难能可贵的孝悌之德,使他年仅二十便声名远播。

因其贤德,舜由四岳荐举给了当时的帝尧。尧帝经过考察,将两个女儿娥皇、女英嫁给他,并最终禅位于舜。舜帝在位期间,“除四凶,举八元八恺,天下大治”。他五十岁时辅佐尧帝处理政务,五十八岁时尧帝驾崩,六十一岁(虚龄)正式登基,建都蒲坂(今山西永济)。在位五十年后,效仿尧帝,禅位于治水有功的大禹。晚年南巡时,崩于苍梧之野,葬于九嶷山,即后世所称的零陵(今湖南宁远)。

《史记》评价道:“天下明德,皆自虞帝始。” 舜帝的德行,不仅在于治国安邦,也在于修身齐家。他以身作则,教导娥皇、女英两位妻子不因身份高贵而骄慢,对亲族以厚德相待,疏远奸佞小人。他废黜不肖的长子商均,将帝位禅让给贤能的大禹,这份天下为公的气度,千古传颂。据载,舜帝高寿一百一十岁,得享期颐。

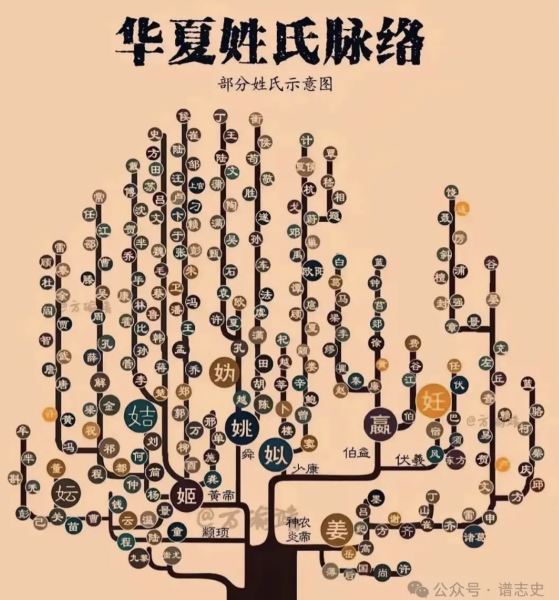

枝开叶散,望族绵延:从姚到妫、陈、田…

舜帝之后,其子孙血脉不断。大禹封舜的长子商均于虞(今河南虞城北),其后代便有以虞为姓者。自此,历经夏、商、周三代直至西汉,舜帝的直系后裔世袭封侯,绵延达七十世、两千余年之久,足见其家族的显赫与荣耀。直至王莽篡汉,仍封舜帝后裔田丰为“代睦侯”,以奉舜祀,这成为姚氏(或其衍生姓氏)享有官方封爵的终点。

然而,封爵的终结并非血脉的断绝。在这漫长的岁月中,姚氏子孙中,建立国家、出任将相、担任卿大夫者,代不乏人。

更值得注意的是,随着历史的演变,姚氏这一个古老的姓氏,如同参天大树不断分出枝桠,派生出众多其他姓氏。

- 最初,因舜帝曾居住在妫水(妫汭)之畔,有子孙便以居地“妫”为姓。

- 舜帝登基后,其仁德光耀四方,也有子孙以帝名“舜”为姓。

- 舜子商均封于虞,后代有姓“虞”者。

- 至舜帝四十三世孙妫满(被周武王封于陈,即今河南淮阳),官至陶正,死后谥号为“胡公”。他的子孙中,有的以国名“陈”为姓,有的以官职名“陶”为姓,有的以谥号“胡”为姓,还有的以其名字“满”为姓。

- 春秋时期,陈国公子完(妫满十世孙)避难奔齐,改姓田。其后代田氏在齐国日益强盛,五十五世孙田和最终取代姜姓齐国,建立了田氏齐国,历经九王,共189年。

- 此外,如袁、车、陆、王、铫、胡母、姚李等姓氏,也被认为与姚姓有着千丝万缕的联系。

据考证,到汉代,由姚姓直接或间接衍生的姓氏多达六十余种。这些繁多的姓氏虽然名号各异,但追根溯源,都指向同一个光辉的起点——姚氏鼻祖虞舜。这正是“繁姓同根,异氏同源,本是一脉来”的生动写照。也因此,姚姓被公认为中华民族最古老的八大姓氏(姬、姜、妫、姒、嬴、姞、姚、妘)之一,其历史之悠久、地位之尊崇,可见一斑。古今的姓氏著作,无不称“姚氏,望族”、“姚姓是个名人辈出的姓氏”。

宗祠堂号,辉映古今:历山、吴兴与南安

宗族望族,往往有其独特的“堂号”,作为家族文化与历史传承的重要标志。姚氏主要的堂号有三个,它们各自承载着不同的历史记忆:

- 历山堂/耕历堂 :源于舜帝早年家贫,曾在历山(地点有争议,一说在今山东,一说在山西)耕种的故事。《史记》载:“舜耕历山,历山之人皆让畔。”舜的德行感化了当地人,形成了谦让互助的风气。后世子孙为了纪念先祖创业的艰辛与德行,便以“历山”或“耕历”为堂号。这是姚氏最根本的堂号,标示着远祖乃是虞舜大帝。

- 吴兴堂:西汉昭帝时,大司农姚延年因罪自刎,其子姚渊为避祸逃亡至吴兴郡(今浙江湖州一带),改姓为妫。数代之后,其孙姚平(舜帝74世孙)恢复姚姓,并在吴兴落地生根,家族逐渐兴旺发达,“承德发祥,累世簪缨,科甲蝉联,名人辈出”。吴兴遂成为姚氏在江南地区最为著名的郡望和堂号。许多迁徙至东南各地的姚氏宗支,都以“吴兴”为号,表明其源流所自。

- 南安堂:三国时期,吴国选曹尚书、太常卿姚信(舜帝90世孙)的长子姚逢,出使匈奴时被拘留,其子孙在南安郡(今甘肃陇西、渭水流域一带)繁衍生息,成为当地望族。其后裔姚弋仲世代为羌族酋长,其子姚襄、姚苌在十六国时期叱咤风云,姚苌后来擒杀前秦苻坚,建立后秦(国号大秦),定都长安,称帝。这一支姚氏便以“南安”为郡望或堂号,标示着其在西北地区的宗支来源。

这三大堂号,如同三面旗帜,指引着姚氏后人追溯自己的来处:“历山堂”指向始祖舜帝,“吴兴堂”和“南安堂”则标明了后世两大重要支派的繁衍地。

八闽沃土,姚氏生根:迁徙之路与开基始祖

福建,古称“八闽”,山川秀丽,人文荟萃。姚氏族人迁入福建的历史,可以追溯到唐代初年。他们入闽的方式多样,或因从军戍边,或因出仕为官,或因躲避战乱、自然迁徙。一代代姚氏先民,如同蒲公英的种子,在这片土地上落地生根,星罗棋布,形成了众多支派。

根据《福建通志》、《闽书》、《福州府志》等地方史志的记载,自唐至清,有名可考的姚氏入闽为官者多达二百二十余人。他们中的大多数任满后返回原籍,但也有一部分选择在任所落籍,开枝散叶,成为福建姚氏的先祖。其后裔主要分布在漳州、厦门、福州地区、闽东九县、莆田、仙游以及闽北的顺昌、浦城等地。而闽西客家地区的姚氏,则多认为源于莆田。

以下,我们依时间顺序,概述几位对八闽姚氏影响深远的入闽始祖:

- 姚廉洁:目前有文献记载的入闽姚氏第一人。唐高宗总章二年(公元669年),河南光州固始人姚廉洁,时任“府兵队正”,跟随陈政、陈元光父子率领的军队南下,参与平定闽南地区的“蛮獠啸乱”。陈元光后来被任命为首任漳州刺史,开创了漳州的历史。姚廉洁作为早期入闽的军校成员之一,其子嗣后代散布于漳州、厦门乃至台湾等地。

- 姚仁访:唐玄宗天宝年间(742-756年),曾任建州刺史(一说建安刺史)。其籍贯、子嗣情况,史书阙载,有待进一步考证。

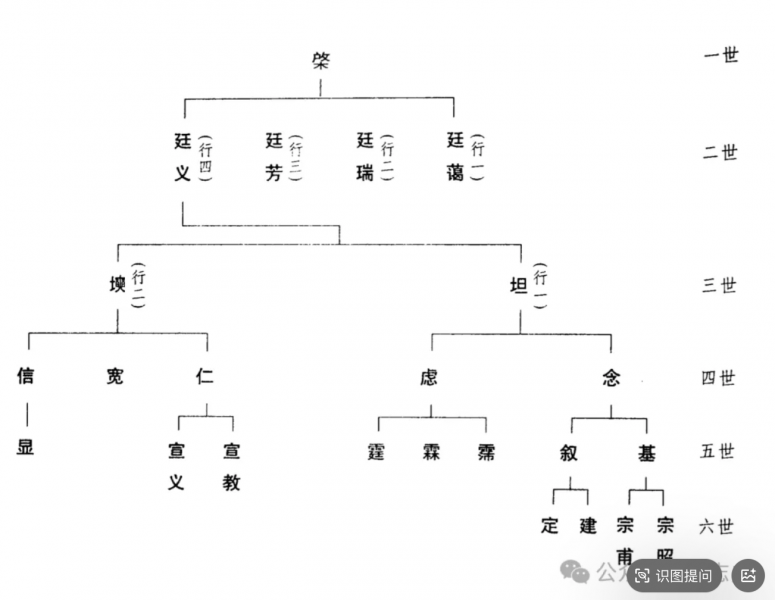

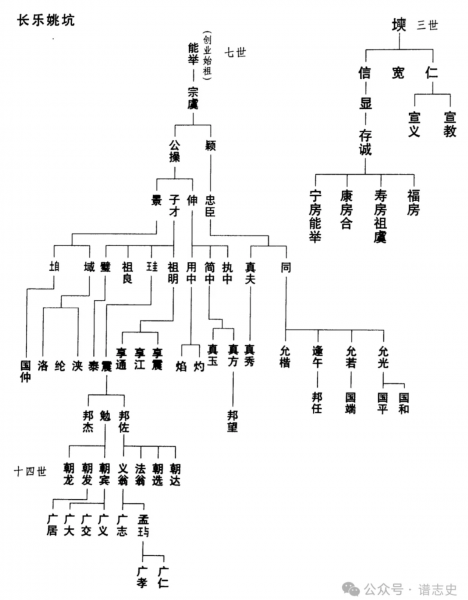

- 姚棨:对闽东及福州地区姚氏影响至深的始祖。姚棨祖籍吴兴武康,后家族迁至陕州硖石(今河南三门峡)。唐僖宗光启元年(公元885年),时年31岁的姚棨,以礼部员外郎、朝请大夫的身份,从京城长安来到福建,辅佐福建观察使陈岩治理历经黄巢兵祸的福建。后因战乱(王潮兄弟攻占福州),姚棨避居浙江温州平阳。其第四子姚廷义 ,在五代十国时期的闽国(王延钧朝)官至盐铁副使、通政大夫,驻扎在宁德白鹤盐场(今宁德漳湾乡一带)。闽国灭亡后,姚廷义辞官隐居于福安东(今湾坞、杞湾一带)的松源。姚棨、姚廷义父子,被尊为闽东(宁德、福安、罗源、连江等九县)及福州十邑姚氏的主要开基始祖,其后裔遍布这些地区及台湾省。

- 姚天明:莆田、仙游、泉州等地姚氏的重要始祖。唐末,为避黄巢之乱,姚天明从河南光州固始南迁。唐昭宗乾宁初年(约894年),以明经官(奉礼郎)身份出任侯官县令(今福州部分地区)。任满后,他选择在福州与莆田交界的韶溪(今莆田涵江北部)定居下来,教子耕读。其后裔在此繁衍生息,簪缨继世,成为当地望族。与姚天明大约同时迁入的,还有其堂弟姚凤,定居于莆田的 आठवीं 埔尾。

- 僧备:唐懿宗咸通初年(约860-863年)的一位高僧。关于他的姓氏,记载有分歧。《十国春秋》载其姓谢,但小字注释又说“一云备姓姚氏,父以渔为业,堕水死,因弃发”。如果他确姓姚,那么其父辈入闽的时间当在唐朝,可能略晚于姚廉洁。但此说存疑,难以确证。

- 姚易:北宋时期人物,原籍建安(今福建建瓯)。哲宗元丰八年(1085年)进士,曾任浦城教官、开封府推官等职。其祖上情况不详,是否为前述姚仁访之后,尚无定论。

- 姚俭:闽北浦城姚氏的主要始祖。他是南宋名臣姚舜明(岳飞的娘舅)的六世孙。姚舜明随宋高宗南渡,从河南相州汤阴迁居杭州。后因受岳飞案牵连,姚舜明携子孙迁往处州龙泉(今浙江龙泉)。其六世孙姚俭,又从龙泉迁徙至福建浦城的南溪定居。浦城姚氏自此“居此发祥,十分昌盛”,自宋以后,“簪缨济世,代有显宦”,如姚睿、姚英、姚允恭、姚纶、姚学彬等等,成为浦城望族。清咸丰八年(1858年)太平天国军队攻陷浦城,姚氏族人忠勇抵抗,死难者甚众,仅都察院都事姚克谐、同知姚益昌、贡生姚志谦名下的族人就牺牲达230多人,其中姚晋昌、姚联奎、姚庆玉等更是合门殉难,场面极为惨烈。

- 姚宝:闽北顺昌姚氏的始祖。原籍北京大名府(今河北邯郸),因祖父在顺昌为官,随祖父迁居顺昌。南宋嘉定四年(1211年)高中进士第二名(榜眼)。曾任国子录、秘书郎、枢密院检讨等职,后出守建宁府。其后裔散布于顺昌、邵武、南平、崇安(今武夷山)等地。

这些入闽始祖,如同星星之火,在八闽大地上点燃了姚氏繁衍的燎原之势。他们的故事,构成了福建姚氏源流史的主体脉络。

溯源考辨,谱牒传薪:姚棨与姚天明世系的梳理

追溯家族历史,族谱是至关重要的依据。对于福建姚氏而言,姚棨、姚天明、姚舜明(及其后裔姚俭)这三支的谱牒流传相对清晰。

关于姚棨世系,现存有多部明清及民国时期的续修谱。综合考证:

- 姚棨的生年:据宁德姚氏旧谱残本载,为唐宣宗大中九年(855年)。

- 姚棨的籍贯:谱载“陕右”,可能是“陕州硖石”(今河南三门峡)之误记。《新唐书》记其先祖姚崇(唐玄宗朝名相)为“陕州硖石人”,而陕州姚氏又源自吴兴。

- 姚棨的先祖:确认为唐朝名相姚崇 (姚崇,字元之) 的后裔。多部谱牒记载姚棨为姚崇九世孙,属姚崇次子姚异一脉。

- 姚棨入闽时间:应为唐僖宗光启元年乙巳(885年)。

- 姚棨入闽缘由:以朝廷官员身份(礼部员外郎)辅佐当时的福建地方长官(可能是福建观察使陈岩)。

- 姚棨离闽:约在唐昭宗乾宁四年(894年),因王潮攻占福州,不愿事之而“遁居温州平阳”。在闽活动约9年。

- 关键人物姚廷义:姚棨第四子,生于唐昭宗天复元年(901年)。于后唐明宗天成二年(927年)应闽王王延钧之聘,出任盐铁副使,时年28岁。后因闽政日乱,于后晋天福八年癸卯(943年)辞官隐退,次年(944年)迁居福安秦溪之东(松源),成为闽东姚氏定居始祖。

- 廷义子嗣分迁:姚廷义长子姚坦(字君平),约于北宋开宝二年己巳(969年)迁居宁德县西乡的穹窿(后发展为姚溪尾),其弟姚演则留居东(松源)。姚坦成为宁德姚氏的始祖。

关于姚天明世系,莆田涵江的族谱记载:

- 姚天明,字世祯,唐时官奉礼郎。因避黄巢之乱,携三子(孟文谟、仲文诰、季文诗)南迁,定居于莆田、福州交界的韶溪。

- 世系争议:关于姚天明的具体上祖,旧谱存在不同说法。一说为唐初名相姚思廉(姚察之子)的六世孙,祖名弘庆,父名孟瑜;另一说亦为姚思廉世孙,祖名杰,父名远。因年代久远,谱牒散佚,难以确证。但其为韶溪姚氏始祖的地位是明确的。

- 后裔迁徙:姚天明后裔在韶溪繁衍,后有分支迁往旧县(今仙游)的游洋等地。如其六世孙姚求仁迁居游洋。再后,有十四世孙姚廷喜自游洋迁居畅山(莆田境内)。

- 与吴兴堂的关系:姚思廉属吴兴姚氏菩提(姚统)一脉,因此姚天明世系亦归于吴兴堂。

这些谱牒的记载和考证,虽然偶有细节出入,但大体勾勒出了福建两大姚氏宗支——姚棨后裔(主要在闽东、福州)和姚天明后裔(主要在莆仙、泉州)的源流脉络。他们同出吴兴,远祖皆可上溯至舜帝。

楹联寄语,血脉回响:宗祠文化中的认同

除了谱牒文字,宗祠楹联也是探寻家族源流、凝聚宗族认同的重要载体。福建各地姚氏宗祠的楹联,常常蕴含着丰富的历史信息:

- 长乐潮山姚氏宗祠号“耕历堂”,大厅楹联:“耕历圣经贤路传万代,潮山文韬武略播千秋”。直接点明远祖舜帝耕于历山的典故,彰显“历山堂”的传承。

- 连江厦(氵+存,音“纯”)姚氏宗祠楹联:“吴兴绵世泽,梁国衍家声”。“吴兴”指明其东南大本营,“梁国”则指唐代名相姚崇(被封为梁国公),清晰地标示出这一支系属于吴兴堂姚崇之后。宁德黄柏仙源姚氏宗祠的长联“帝相家声远…吴兴世泽长…”亦是同理,“帝”指舜帝,“相”指姚崇。

- 福州琴亭姚氏,每年春节仍在门楣张贴“吴兴望族,琴关名家”的春联,时刻不忘家族郡望。

- 一副巧妙的析字联:“女中丈夫称巾帼,为人师表号楷模”。联首藏“妫”字。舜帝居妫汭而有妫姓,汉代姚渊避祸改姓妫,后世子孙复姓姚,开创吴兴姚氏。此联寓意姚、妫同源,皆为帝舜之后。

这些楹联,如同无声的宣言,将姚氏的辉煌历史与血脉传承镌刻在宗族的心中,串联起从上古姚墟到吴兴望族,再到八闽各地的迁徙足迹。无论是“历山堂”还是“吴兴堂”,无论是姚崇之后还是姚璘(与姚崇同为吴兴姚氏,唐代宰相)族亲,最终都汇入同一条源远流长的河流——始祖虞舜大帝。

结语:千年守望,薪火相传

从四千多年前姚墟的肇姓,到历经千年风雨迁徙至八闽大地;从筚路蓝缕的开基创业,到书香传家、簪缨继世的望族荣光。姚氏的故事,是中华民族姓氏文化的一个缩影,它承载着孝悌忠信的传统美德,见证着家族顽强的生命力与开拓精神。

今天,遍布福建乃至海内外的姚氏子孙,通过族谱、宗祠、楹联以及代代相传的口述历史,依然能够追溯到那共同的源头——圣祖虞舜。这份跨越时空的血脉认同,激励着一代代姚氏后人,承天骏命,瓜瓞椒绵,绍继祖德,丕显宗风。姚姓,这个古老而充满活力的姓氏,它的故事,仍在继续书写。

本文主要依据相关姚氏谱牒资料及地方史志,如有疏漏或待商榷之处,欢迎指正!